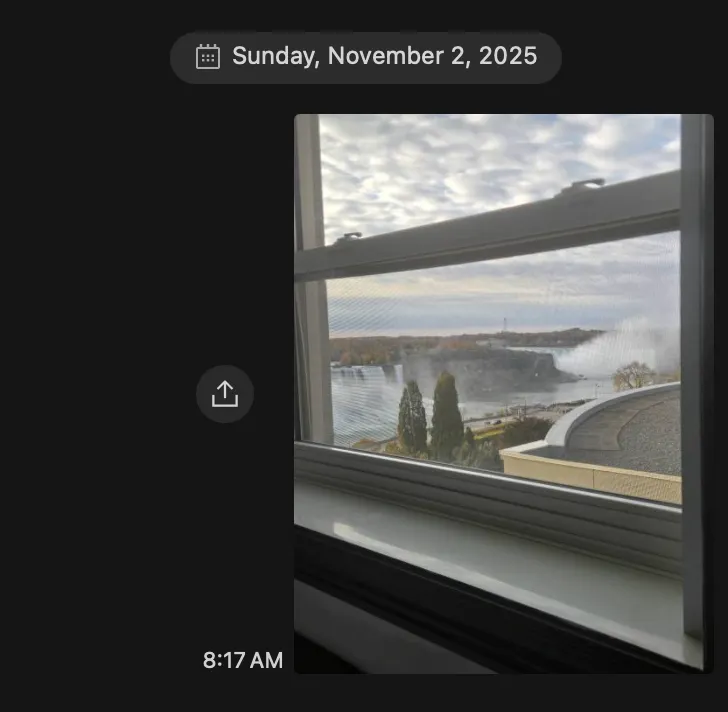

나이아가라는 제게 특별한 의미가 있는 곳입니다. S가 캐나다에 왔을 때, 함께 다녀온 곳이기도 하고, 그는 그때의 풍경을 자신의 SNS에 올릴 만큼 좋아했습니다. 얼마 전 다시 그곳을 방문했을 때, 저는 그 친구가 더 이상 이 세상에 없다는 사실을 알면서도, 습관처럼 사진을 찍어 그에게 보냈습니다. 그가 볼 수 없다는 걸 알지만, 그 순간만큼은 마치 여전히 같은 하늘 아래에서 그와 이어져 있는 듯한 기분이 들었습니다. 아마 앞으로 나이아가라를 갈 때마다, 그 친구의 웃음을 떠올리며 마음속으로 또 한 번 그에게 안부를 전하게 될 것 같습니다.

Pin까지 해 놓을 정도로 좋더냐.

퀘벡 여행을 떠나는 S를 배웅할 때

그 친구의 소식을 들었을 때, 한동안 믿기지 않았습니다. ‘그가 이제 같은 하늘 아래에 없다는 것’이 실감이 나지 않았습니다. B는 “그는 여전히 이 지구 어딘가에 있지만, 우리가 지금은 만날 수 없을 뿐이야”라고 말했습니다. 그렇게라도 생각하지 않으면 도저히 받아들일 수 없었겠죠. 저는 여전히 그를 그리워하고, 그가 힘들어하던 시기에 곁에 있어주지 못했다는 사실을 후회합니다. 가끔은 꿈에서 그와 함께하던 어린 시절이 나타납니다. 고향의 골목에서 해가 질 때까지 뛰어놀던 그때, 그저 웃고 장난치며 시간을 보냈던 그 시절이요. 이제는 그 기억이 제게 남은 마지막 온기이자, 여전히 저를 미소 짓게 하는 한 조각의 시간입니다.

Shochiku.

돌맹이에 마음을 담아. Shochiku.

이런 생각을 하다 보면 자연스럽게 떠오르는 영화가 있습니다. 바로 굿&바이, 오쿠리비토(2008), ‘보내는 사람’이라는 뜻의 영화입니다. 이 작품은 장의사로 일하게 된 한 남자가 죽음을 맞이한 이들을 정성껏 배웅하며, 삶과 죽음의 경계에서 인간의 의미를 새롭게 깨닫는 이야기입니다. 처음엔 죽음을 두려워하지만, 점점 그것이 인간의 삶 속에 녹아 있는 자연스러운 이별의 한 형태임을 받아들이게 되죠. 영화 속에서 죽음은 단절이 아니라, 남은 이가 마음으로 ‘보내는’ 행위로 표현됩니다. 결국 우리 모두는 누군가를 떠나보내며 살아가는 ‘보내는 사람’이라는 것을 이 영화는 조용히 일깨워 줍니다.

Shochiku.

Shochiku.

저는 대학 시절 영화관에서 아르바이트를 했습니다. 그때 이 영화가 상영 중이었고, 엔딩 장면을 정말 수도 없이 봤습니다. 영화가 끝날 무렵이면 상영관 안으로 들어가 청소를 준비하며, 스크린을 바라보곤 했습니다. 관객이 모두 빠져나가고, 불이 켜지기 전 그 짧은 어둠 속에서 주인공이 마지막으로 고인을 정성스럽게 보내는 장면을 보는 일은 이상하게도 마음을 고요하게 만들었습니다. 그때는 그 장면의 의미를 깊이 알지 못했지만, 지금은 알 것 같습니다.

말대신 돌맹이로 마음을 전할 수 있다. Shochiku.

이제는 저도 누군가를 ‘보내는 사람’으로 살아가고 있습니다. 친구를, 시간을, 그리고 지나간 추억들을 보내며 하루하루를 살아갑니다. 그리움은 더 이상 저를 괴롭히지 않습니다. 다만 제 안 어딘가에 조용히 자리 잡은 감정이 되어, 어느 순간 문득 고개를 듭니다. 나이아가라의 물소리처럼, 일상 속의 작은 틈에서 불쑥 찾아옵니다. 그리고 그럴 때마다 저는 또 한 번 그를 ‘보내는 사람’이 됩니다. 보내면서 기억하고, 기억하면서 살아가는 것 — 아마 그것이 그를 잃은 뒤 제가 배운 삶의 방식인지도 모르겠습니다.

11.12.2025